来源:中国气象报社 发布时间:2007-07-09 |

水,是九寨沟风景的灵魂。据观测资料显示,自上世纪80年代以来,九寨沟景区湖泊的水位呈逐年下降趋势。九寨沟水资源减少的原因是什么?近日,中国气象局成都高原气象研究所常务副所长李跃清研究员在接受记者采访时,对九寨沟水资源减少做了深入的分析。

本期嘉宾:中国气象局成都高原气象研究所李跃清研究员

采访者:本报记者姜永育

九寨沟水资源为何减少?

李跃清说,据我们分析,九寨沟的水,主要由地表水和地下水组成。地表水来自四周高山上的积雪,积雪融化后形成涓涓细流,最后汇成溪水源源不断地注入湖泊之中;地下水是地层渗出的水,在九寨沟的众多湖泊中,人们已发现了许多泉眼,这些泉眼日夜不停地往外渗水,成为湖泊水源的重要组成部分。

根据九寨沟的水系和水源特征,人们对景区湖泊水位的下降作出了四种设想:其一,地下水的渗漏,有人猜想,很有可能是湖底的岩石结构出现了异常变化,比如出现了裂缝,水顺着裂缝渗走了;其二,湖泊流出的水量增大,比如人为扩大了湖泊出水口的面积,使得流出的水量比原来增多,导致了水位的下降;其三,蒸发量的加大,在全球气候变暖的影响下,由于温度增高,使得湖泊内的水蒸发加快,从而使水位降低;其四,自然降水的减少,由于雨雪补充不足,使得整个九寨沟的水资源日趋匮乏,从而使湖泊内的水量随之减少,水位下降。

对这四种设想,我们经过充分的调查研究,否定了前三种说法,认为降水的减少,才是导致九寨沟水资源减少的真正原因。

这种说法有何科学根据呢?

通过对九寨沟地区1959—2002年的气象观测资料进行分析后发现,44年来该地区的大气降水呈减少趋势,与之对应的是,九寨沟景区湖泊的水位也出现了下降,两者呈现正比例关系,尤其是在降水减少最多的7月,景区湖泊出现了不可思议的低水位现象。据此认定:天上降水的减少,正是九寨沟景区水量减少的直接原因。

是什么原因导致了九寨沟上空的大气降水减少呢?

李跃清说,通过我们对九寨—黄龙景区气候变化特征与规律、气候变化对九寨—黄龙景区水循环的影响,以及九黄景区未来气候趋势预测等方面进行研究,发现导致该地区大气降水减少的罪魁祸首是夏季风。九寨沟、黄龙地区身处内陆,低层的气流难以直接到达,因此水汽输送主要依靠夏季风的巨大动力。近几十年来,夏季风发生了异常变化,它吹向内陆的北界出现了偏差,使得南来水汽向北输送减弱,从而造成了九寨黄龙地区水汽不足,大气降水因此减少。

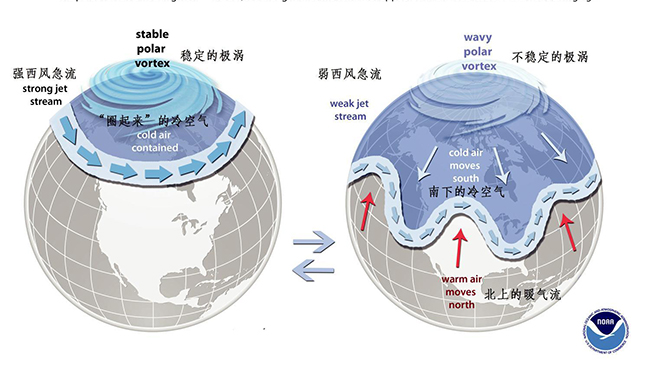

另外,影响该地区降水的,还有一个重要因素。那就是北方冷空气南下的减少。过去,北方冷空气长驱直入,年年如约而来,在九黄地区与暖湿空气融合降下大量雨雪。但是近几十年来,在巴尔喀什湖以东到贝加尔湖以南一线的高空环流发生了显著变化,特别是在九黄地区急需降水的7月,大气环流在此形成了一座隆起的“高地”,冷空气往往被迫绕道而行,从而使得到达九黄地区的冷空气势力十分薄弱,无力与暖湿空气争锋抗衡,因而难以形云致雨。

此外,除了气候变化影响,人类活动对九黄地区的降水减少也有直接关系。上世纪八十年代,九寨沟、黄龙相继被定为国家重点风景名胜区后,成千上万的人涌入景区,大量的人类活动,使这里的生态环境和区域小气候都遭到了破坏。上世纪80年代,是九黄景区及邻近地区气候发生显著变化、降水减少的重要时期,而这一时期,也正是人们大量涌入九黄景区的开始。因此可以说,在全球气候变暖的背景下,人类活动的影响,干扰了九寨沟、黄龙地区的局地气候,加快剧了区域气候的变化,对该地区的降水减少有着不可推卸的责任。

近年来,阿坝州和九寨沟县、松潘县的气象人员,一直试图通过人工增雨来增加九寨沟和黄龙地区的大气降水。他们借助高炮、车载火箭等增雨设备,每年都在九黄地区实施人工增雨作业。但要有效地增加该地区的大气降水,小规模的增雨作业远远不够。要有效增加九黄地区的水资源,必须建立常年性人工增雨(雪)作业管理机制和业务体系;或者在景区建立全方位的监测系统,进行空中、地面、卫星遥感监测;或者加强景区生态环境保护,通过封山育林、人工造林、改良草场、退牧还草、控制游客数量等措施,大力整治和保护生态环境,恢复景区的局地小气候。 (来源于2007年07月09日《中国气象网》 作者:姜永育)