来源:中国气象报社 发布时间:2008-04-11 |

在国际社会对气候变化极其关切的今天,历史气候问题的任何“发现”都将吸引人们的眼球。2007年1月4日出版的《Nature》杂志刊登由Yancheva等10人的文章(以下简称Y文)。文章得到一些人的赞赏,但其依据的可靠性则受到质疑,张德二与陆龙骅的文章(以下简称张文)引用大量史料,特别是不久前出版的《三千年中国气候史料汇编》,指出:在唐朝衰落期间中国的气候相对潮湿,而不是干旱,而且这一时期90%寒冬年中国是多雨的。湖底钛沉积量并不是和寒冬频率一致的,从而否定了Y文的结论。

看了这两篇文章,不能不令人联想到,自然界的关系是错综复杂的,古代气候的复原以及气候异常同重大历史事件的关系都需要大量严肃的科学工作,才能证明结果的合理性。特别是两个极其重要的原则问题值得考虑。

一个问题是重建古气候的必要条件应当是代用资料与气候之间存在明显的统计关系,正像任何参数化都要需要统计证明一样。气候的代用资料没有明显的统计证明,而只联系某年或某些年的个别事件,是无法令人信服的。这个问题之所以重要是因为沉积物中有多种多样的元素与化合物,其中许多都与气候有一定的关联,因此,用在古气候的重建上自然花样翻新,层出不穷,如何从众多的创新中去伪存真,严格的统计检查具有关键性的意义。

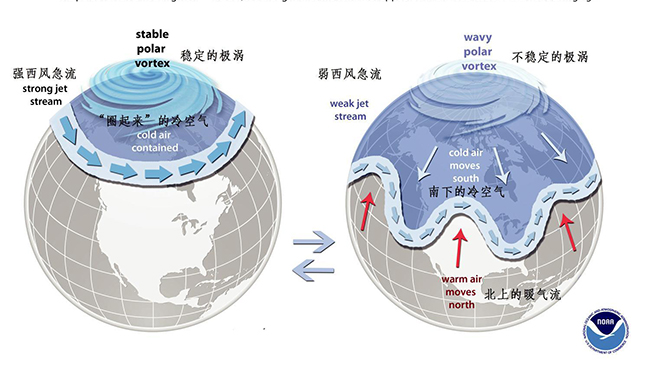

可惜的是,Y文没有出示代用资料与冬季风强度的统计量,虽在文中附有曲线图,但两根曲线并不呈现线性对应关系,难以作为立论的依据。特别是,唐代由盛转衰的时间在图上不过一点,而且并不符合全部资料比较的曲线关系,因而不可能说明冬季风的政治影响的真实性。

另外,代用资料应当与气候事件的分辨率是相近的。沉积物深受每年气候条件的特殊性的影响,比如,降水不多的年份可能出现暴雨,带来大量沉积物,而降水多的年份不一定有暴雨,沉积物并不多。因此,气候变化的脉络常常需要看时段的总趋势,并不具有到年的分辨率,因而很难用以解释唐代的具体军事活动与政治事件。

相反,气候史料可以精确到年,而且不同来源的史料可以对比取证,因而被气候学界视为历史时代气候重建的主要依据。我国从竺可桢开始对此做了大量工作,特别是近五百年的旱涝等级已为有关学界广泛应用。张德二等完成三千年的气候史料的整理,并已出版问世。Y文没有提到这些史料,未免使人感到视野尚需扩大。

另一个问题是气候与政治兴衰的关系是复杂的。有不少气候界前辈对此进行过系统研究,如日本著名学者高桥浩一郎还多次发表过专著,然而至今仍然没有形成共识。

在历史上发生过许多重大气候事件,但却对应着相反的政治变化。例如,中国历史上两次最严重的多年连旱,但政治效果则迥然不同。一次是商汤时的七年连旱,这时正值商朝开国盛世,商汤为此下罪己诏,罪己诏的内容想其自责不会空洞无物,而必然涉及进一步采取兴利减灾与利民的各项政策,因此还有利于国家的巩固。另一次发生在明末崇祯时期,这时政治十分腐败,天灾人祸恶性循环,导致明代灭亡。

作者提到的唐代巨大的转折,并归因于冬季风,但文中的证据却很少,更没有严格统计结果的支持。更何况作者的依据只有远在南海之滨一个湖泊的沉积物,就对相距遥远的不同气候区的唐代核心地区的黄河流域的政治事件作出气候原因的解释,未免有些离谱。 (来源于2008年4月11日《中国气象报》作者:张家诚)