来源:SRC-461 发布时间:2002-03-28 |

3月18日至20日,沙尘暴再次肆虐,全国18个省、自治区、直辖市受其影响,经济损失惨重。有人把沙尘暴比成狼,如此穷凶极恶的沙尘暴哪里是狼啊,分明是一群暴殄天物的沙尘“豹”。

中央气象台对该天气过程做出了准确的预报,并及时预警,使有关部门与外出行人提前采取防范措施,显然起到了很好的防灾效果,但人类自古以来战天斗地的豪情壮志,却令笔者更想了解一些人类主动出击,“御沙于千里之外”的积极行动。

虽然造成沙尘暴的原因很多,气象专家、环境学者都可谈出个一二三四,但防治的方法目前却似乎只有一个——绿化。既然干暖的气候和多风的天气是人类无法左右的,那么我们所能做的就是在地面上阻止沙尘“大搬家”的行动。

忽视了“绿”,引来了沙

为什么人们如此一致地认定植物的绿色可以令黄沙望而却步呢?国家林业局防治荒漠化管理中心总工程师杨维西告诉记者:这要从人类破坏植被造成土地荒漠化说起。、

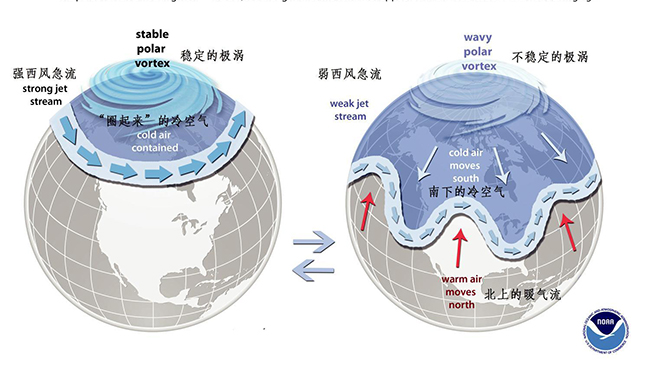

沙尘暴的形成首先要有大量的沙尘物质和起尘的大风天气,而人为破坏植被和持续的干旱,加速了荒漠化,直接导致沙尘暴。

过牧。目前,我国大部分草场放牧超过了其承载能力,荒漠化地区草场牲畜超承载率为50%至120%,有的地方甚至高达300%。

滥垦。许多地方在不具备条件又无防护措施的情况下,无计划、无节制地进行开垦,导致了土地的沙漠化。

滥伐。一部分荒漠化地区乱砍滥伐林木、过度樵采,致使大量宝贵的植被遭到破坏,土地失去了保护屏障。

滥采。由于经济利益的驱动,荒漠化地区滥采中药材、搂发菜以及无序的采矿工程建设十分突出,使大量的植被破坏,直接导致土地沙漠化。

滥用水资源。一部分地区仍沿用大水漫灌的落后方式进行灌溉,既浪费了水资源,又造成土地盐渍化。一些绿洲,为了弥补地上水资源的不足,大规模开采地下水。地下水位的急剧下降,沙丘活化。

据统计,我国的荒漠化土地占全国土地面积的27%以上,其中新疆、内蒙古的荒漠化土地面积分别占土地总面积的47%和60%。一个个移动的沙丘,不断侵蚀西北、华北和东北的大片绿洲和耕地,直接形成自然灾害,加剧了生态环境的恶化。

治沙要防两误区

绿化的观点已深入人心,甚至有文章憧憬:用“人定胜天”的决心,把茫茫沙漠变成郁郁葱葱的林海,让沙尘暴成为被缚的困兽。想法虽美妙动人,却暴露了人们对沙尘暴治理认识上的两个误区。

一是不少人认为,防止沙尘暴就是治理沙漠。这个误区主要是没有弄清楚沙尘暴的动力学原理,没有弄清楚沙粒大小不同,运动方式不同,认为沙尘暴就是沙漠里的沙粒造成的危害,而没有认识到沙尘暴的主要危害成分是微细颗粒,而这些微细颗粒主要来自过分开垦的农田和退化的草原。

二是不少人认为,治沙就是造林。其实,林带只是防治沙尘暴的一个措施,即设立风障。但沙尘暴重点发生区多处于干旱、半干旱地区,不是森林地带,造林效果一般不好。因此,防治沙尘暴还应采取地面覆盖措施。

有关专家提出两点建议:一是在组织实施上要统筹安排,协调治理,妥善处理林农、林牧、林水的关系;二是在荒漠化研究上,要突破学科、技术层面的限制,集合经济学、人口学、地质学、气象学和生态学等多学科优势,综合研究,联合攻关。

治沙先锋铺希望路

防治沙尘暴的方法主要有二:一是减少直接作用于土的风力,建立风障;二是改善土壤表面状况,如退耕还林草、保护性耕作等。无一例外,都是希望通过一张日益增大的“绿网”缚住滚滚而来的“黄龙”。

现只撷取几个”治沙先锋“的成功内典例,让读者看到:阻击沙尘暴,我们在行动。

赤峰模式——亚湿润干旱区沙化土地综合治理开发

根据赤峰市荒漠化产生的主要原因,确定防治的基本途径是合理调整土地利用结构,充分利用光、热、水资源,采用提高生物生产量的适用措施,在水肥条件优越的地段建立集约、稳产高效的种植业系统,转移沙地和草场的压力,采取措施恢复植被,建立高效的人工草场,形成综合治理与开发模式。

通过多年的不懈努力,全市森林覆盖率从建国初期的不足5%提高到21.2%。最新调查结果显示,赤峰市从1994年到1999年5年间沙化土地减少了39万公顷。

榆林模式——半干旱地区沙化土地治理与开发

榆林人民建立了以“带、片、网”相结合的防风沙体系:①利用沙区内部丘间低地较好的水分条件营造片林,在沙丘表面设置机械沙障,并在障内栽植固沙植物。②对分布于河谷阶地、湖盆滩地处于沙丘包围下的农田,建立以窄林带小网格为主的护田林网,组成农田防护体系;在滩地内开发利用地下水、发展灌溉农业,从而形成沙质荒漠化地区的新绿洲建设体系。③对面积较大、高大起伏密集的流动沙丘地区,采取飞播造林种草和人工封育相结合的办法,3年至5年以后即可使流动沙丘固定。5在地表水资源较为丰富的地区,主要是引水拉沙,将起伏的流动沙丘改造成平坦的农田,或作建设用地。

经过几十年的治理,榆林地区的年沙暴日由50年代的70多天减少到现在的20多天,沙丘移动速度明显降低,沙区6条河流的输沙量大幅度减少。一些野生动物和鸟类开始在沙区栖息繁衍。

和田模式——干旱区绿洲沙化土地防治

防治的根本途径是:以绿洲为中心建立防护体系,同时合理利用内陆河流的水资源,保持绿洲生态系统的稳定。

经过治理,绿洲生态环境明显改善,林网保护下的农田与空旷区相比,风速降低25%,风沙流中含沙量减少40%至60%。老绿洲持续发展,新绿洲不断扩大。1991年和田县被联合国环境规划署授予“全球环境500佳”称号。 (来源:2002年03月28日《中国气象报》 作者:李晔)